こんにちは、3Cサポートの平山です。

事業承継が必要な中小企業は、必ずしも経営状態がラクな企業ばかりではありません。多くの中小企業は厳しい経営環境にあります。

感染症や物価高といった外部環境による影響の他に、既存事業がライフサイクルの「成熟期」から「衰退期」に入っていることも要因としてあると考えています。

▼参考

後継者が知っておきたい「事業のライフサイクル」|事業承継前に

今回は、「衰退期」に入った事業を引き継ぐ際に、後継者が意識しておきたいことを考えていきます。

目次

- 引き継ぎする事業のライフサイクル

- 「衰退期」事業の引き継ぎは大変

- 「衰退期」事業の引き継ぎで点検しておきたいこと

- 「衰退期」事業の引き継ぎ後に取り組みたいこと

- 「衰退期」事業の引き継ぎで大切にしたいこと

- まとめ

引き継ぎする事業のライフサイクル

事業のライフサイクルとは

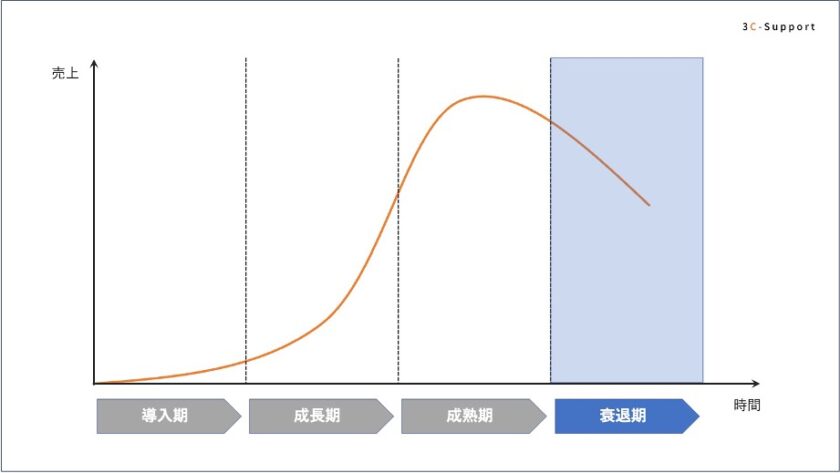

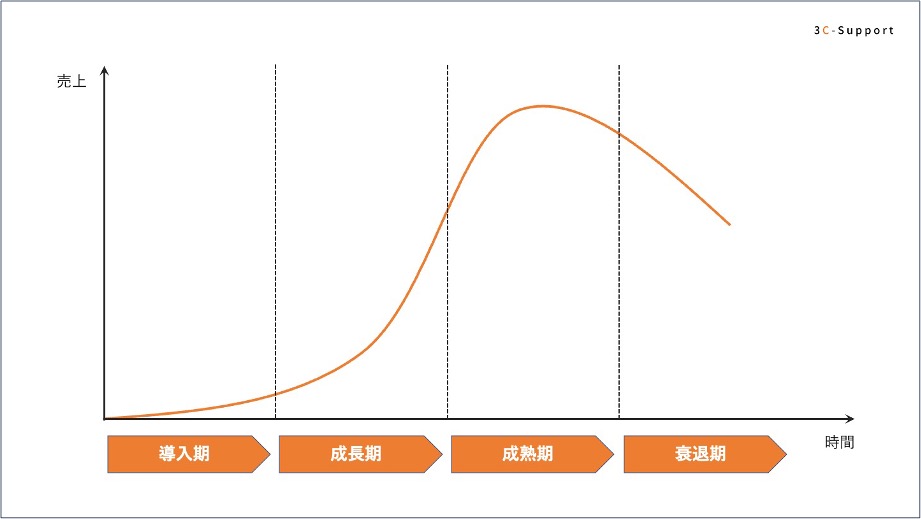

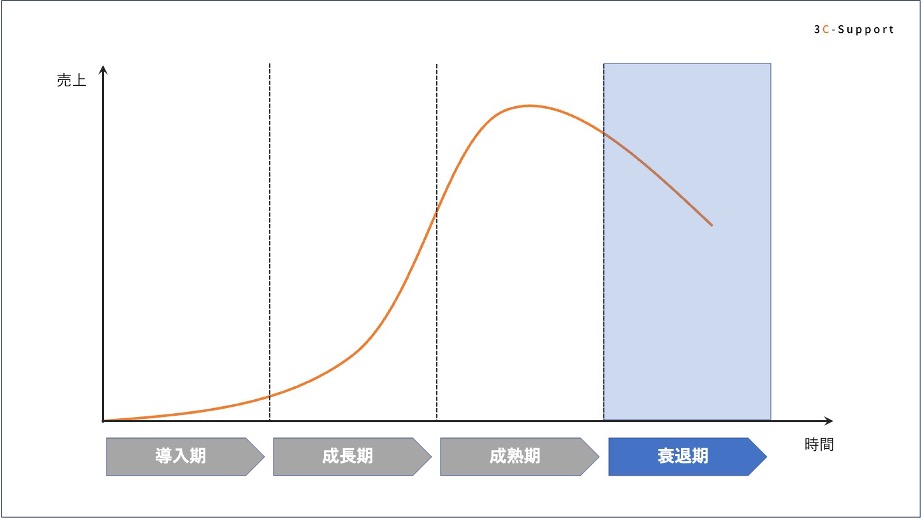

事業ライフサイクルとは、事業を生物と同じように、誕生、成長、成熟、滅びていくという考え方で表したものです。

事業規模の変化によって、「導入期」、「成長期」、「成熟期」、「衰退期」に分かれ、S字カーブで表現されます。

○ 導入期

会社を創業した時期で、商品やサービスを市場に送り出す段階です。自社の商品やサービスの認知度が低いため、広告費等の販促費に大きなコストがかかります。売上はゆるやかに上がっていきます。

○ 成長期

商品やサービスへの認知度が高まり、売上が急激に上がってくる段階です。新規のお客様がリピートにつながりますので、市場でのシェア拡大を図っていきます。

○ 成熟期

売上が安定、またはゆるやかに下降していく時期です。他社商品との差別化、既存のお客様の維持、新規開拓などが求められます。

○ 衰退期

この時期になると他社商品も市場に出回り、売上や利益が下がっていく段階です。事業が赤字になる、借入金の返済が厳しくなるなど事業の運営は厳しくなってきます。

ライフサイクルのどこにいるか

引き継ぐ事業はこのライフサイクルのどこに位置しますか?

社内にいると自社の事業に愛着もあるため、楽観的に見がちになります。できるだけ客観的に、必要であれば外部の人の意見も参考にしながら、事業がライフサイクルのどこに位置するか把握しておくと良いと思います。

「衰退期」事業の引き継ぎは大変

事業のライフサイクルで「衰退期」に差し掛かっている中小企業は多いです。こういった事業を引き継ぐと、いろいろと大変なことが想定されます。

思うような結果が出づらい

「衰退期」に入った事業を、再び上昇傾向へ持っていくには相当な労力が必要になります。当然、今までのやり方を続けているだけでは、なかなか思うような結果に結びつかないということが起きてきます。

「衰退期」に差し掛かった会社を引き継いだ社長が、こう仰っていました。

「下降線を辿っている状態なので、まずは止めることに注力しています。止めないと上がらない。この止めることに相当苦労しています。」

限られたリソース

中小企業、特に零細企業では、事業で活用できるリソースが限られています。人材も少なく、時代に求められるスキルが不足していることもあります。

例えば、B to Cであれ、B to Bであれ、お客様がインターネットで注文しやすい状態を整備することは重要なことになっています。しかし、インターネット販売に関する知識やスキルを持つ人材が社内にいないことは多々あります。

人的リソースだけでなく、お金の面でも限られることも多いです。後継者がやりたいと思うことがあっても、資金面で余裕がなく手を付けられないということも起きます。

しがらみ

「衰退期」に位置するということは、社歴が長いことがほとんどで、お客様や取引先との間で築いてきた暗黙の了解を含む商習慣があります。

これらの商習慣は以前の状態(「導入期」や「成長期」)ではうまくいっていたことでも、「成熟期」から「衰退期」ではマイナスになることもあります。

例えば、商品を納品する際にサービス品を付けていたとします。「成長期」ではサービス品を付けることでお客様にも喜んでもらえ、かつリピート購入にもつながるという好循環があったかもしれません。しかし、「衰退期」でこれを続けていると間違いなく経営が厳しくなります。かといって、数十年このやり方でお付き合いしてきたので、簡単にそれを辞めるという判断はしづらいものです。

周囲の雑音

「衰退期」に入っている状態をどうにか上向きにしたいと新たな取り組みを行うと、反発する声は必ず出てきます。多くの人は変化を嫌います。現状維持がラクなため、変化への拒否反応が出ることも自然です。

お客様からの反発もあるでしょう。理解し、納得してもらうために大きな労力を必要とします。

先代社長との方針違い

新たな取り組みをするとき、先代社長のやり方を否定する形になる場合もあります。後継社長として今後必要なことを考えての取り組みであっても、先代社長からすると否定したくなるかもしれません。

経営者としては先代社長の方が大先輩なので、方針を否定されたときには、自分の決断に対して気持ちが揺らぐと思います。

「衰退期」事業の引き継ぎで点検しておきたいこと

承継する事業が「衰退期」に入っていると認識した場合、後継者がまず点検しておきたいことがあります。

商品力

事業の核である商品力はどの程度のものなのか。

事業が長く続いてきているので、商品力は高いと思います。現在の市場での立ち位置や他社商品と比較して、自社商品はどういった魅力があるのか。何を変えてはいけなくて、何は変えていく方がいいのか。お客様への見せ方で工夫できる点はどこか。

こういったことを客観的に点検したいです。

営業力

営業力はどの程度なのか。

既存のお客様への営業をどのように行なっており、何が不足しているのか。新規開拓はどの程度進んでいるのか。今の営業スタイルは持続可能性があるのか。

「衰退期」に入った会社を外部から引き継いだ社長がいます。業界内で長い営業経験のある方で人脈もあります。その社長が引き継いでから数年後、上昇傾向へ転じました。何をしたかというと、業界の人脈をフルに活用しての営業活動でした。

営業力が高いとそれだけ事業の好転もしやすくなります。

営業力がどの程度あるのか、ここは点検する大事なポイントになります。

リソース

リソースがどのくらいあるのか。

人材、スキル、資金、取引先など、自社で事業を推進するリソースがどのくらいあるかを押さえておくと、できる取り組みとそうでないものが整理しやすくなります。

現実的には、限られたリソースを活用しながら、優先順位をつけて取り組んでいくことになることが多いのではないでしょうか。

「衰退期」事業の引き継ぎ後に取り組みたいこと

リソース内でできること

「衰退期」に入った事業を引き継いだあと、自社のリソース内で何ができるかを考えたいです。

現状を変えるために新しい取り組みをしたくなるのですが、実際にリソースが限られている中では思うようにできません。まずは、リソースを活用して何ができるかを検討したいです。

よくあることですが、自社の商品の魅力を社長が認識していないケースがあります。近くにいるからか、本当の良さが見えていない。こういう場合は、お客様など外部の人たちが自社商品のどこに魅力を感じているかを調査するところから始めることをおすすめします。

新しい取り組み

リソース内でできるところから取り組んでいきますが、並行して新しい取り組みにも目を向けたいです。

新商品

既存事業が「衰退期」に入っている中で、今の商品を違う見せ方で訴求していくことは有効です。それでも、お客様の飽きもあるため、関連する新しい商品を出していくことも検討したいです。

新規事業

今いる市場で、この商品では将来性が見込めないということもあります。その場合は、今いる市場で違った商品を出すか、違う市場へ行くか、何かしないといけません。リソースは限られていても、新規事業の構想は始めたいです。

「衰退期」事業の引き継ぎで大切にしたいこと

後継者として「衰退期」に入った事業を引き継ぐ際に、大切にしたいことをいくつかご紹介します。

信念

この事業をさらに発展させていく、新しいライフサイクルを作り上げる、そのような信念をしっかり持ちたいです。

事業が下降線を描いている中で引き継ぐというのは精神的にも負担のかかることです。思うように結果も出づらいです。想定した結果が出るのに10年かかるかもしれません。

信念を強固に、事業を進めていきたいです。

胆力

胆力も大事です。

胆力とは、何事にも臆したり動じたりせず行動を起こせる力です。

新しい取り組みを行うと、必ず周囲からの反発を受けます。反発が近くにいる人からであればあるほど精神的にも厳しい。それでも自らが良いと思うことをやり抜くこと。特に「衰退期」で結果が出づらい中では、これがとても重要になります。

コミュニケーション

周囲とのコミュニケーションを大切にしたいです。

結果も出づらい、新たな工夫もしないといけない、反発が出ても新しい取り組みも推進しないといけない。こういった状況で、いかに周囲の理解を得ていくかが重要になります。

まとめ

事業のライフサイクルで「衰退期」に位置する事業を引き継ぐ際に、後継者が意識しておきたいことを考えてきました。

経営環境の変化が激しくなる中、どう事業を発展させていくか。後継者が背負うものは益々大きくなります。その中で、信念を持ち、果敢にチャレンジし、トライ&エラーを繰り返しながら発展していきたい。

「社長は孤独だ」とよく言われます。

社長を褒める人は誰もいません。結果を出して当たり前と思われる。誰も同情しません。

後継者は経営の素人です。判断ミスもたくさんするでしょう。それでもやり抜くんだという「覚悟」を持って引き継いで欲しいと思います。